初めての外国人雇用|注意点から実務の流れまで徹底解説

1. 外国人雇用の基礎知識と法的要件

初めて外国人採用に取り組む際、最も重要なのが法的知識と国内情勢への理解です。現在、多様なバックグラウンドを持つ外国人労働者が増加しており、人手不足やグローバル化対応を求める企業が急増しています。しかし在留資格制度や各種手続きを怠ると、不法就労助長罪など重大な法的リスクを抱えることになります。慎重な情報収集と正確な運用が不可欠です。

外国人を雇用する目的と現状

なぜ今、企業は外国人雇用に積極姿勢を示しているのでしょうか。最大の理由は深刻な人手不足の解消やグローバル対応力の強化です。厚生労働省の最新統計で、外国人労働者数は過去最多を更新しており、製造・サービス・介護業を中心に外国人採用が一般化しつつあります。実際、多様性活用によるイノベーション推進も期待されているのです。自社の成長戦略として重要なのが外国人雇用です。

在留資格と就労制限の理解

外国人雇用で絶対に避けては通れないのが在留資格の確認と運用です。身分系(永住者・定住者など)や就労系(技術・人文知識・国際業務等)、資格外活動(留学生のアルバイト)があり、業務内容や職種と在留資格の適合確認が厳格に義務付けられています。違反すれば雇用できない外国人や業種が発生しますので、雇用前の在留カード確認と、資格外活動許可の有無チェックは必須です。在留資格と就労範囲の齟齬を絶対に見逃さない意識が必要です。

在留資格別の業務内容と事例

- 技術・人文知識・国際業務:企業の専門職やオフィス業務に従事可能

- 留学生:週28時間までの資格外活動許可が必要

- 身分系:就労内容制限がほぼないため、幅広いポジションで雇用可能

雇用形態別の留意点

外国人労働者の雇用に際しては、採用形態ごとの法規制や手続きも熟知しなければなりません。フルタイム正社員採用では長期的な在留資格の維持と社会保険・労働保険加入が必要ですが、アルバイト・パート採用の場合は特に、資格外活動許可や在留資格範囲内での勤務条件確認が肝心です。

また、留学生雇用や特定活動での採用は時間・職種に厳格な制限があり、留学生は年間1,000時間以内、特定活動は指定範囲の仕事内容のみ従事可能など、細かなルールを逸脱しない配慮が不可欠です。形態に合わない雇用は重大な違法リスクを招きます。

採用形態と主なポイント

- 正社員採用:在留資格更新のサポートと長期雇用体制

- アルバイト採用:資格外活動許可証の取得と労働時間管理

- 留学生・特定活動:定められた業務以外の従事や時間の超過要注意

このように、原因や法制度のしくみを理解した上で、外国人雇用の各プロセスに確実な準備と対応を取る必要があります。

外国人雇用の統計データとその読み解き方

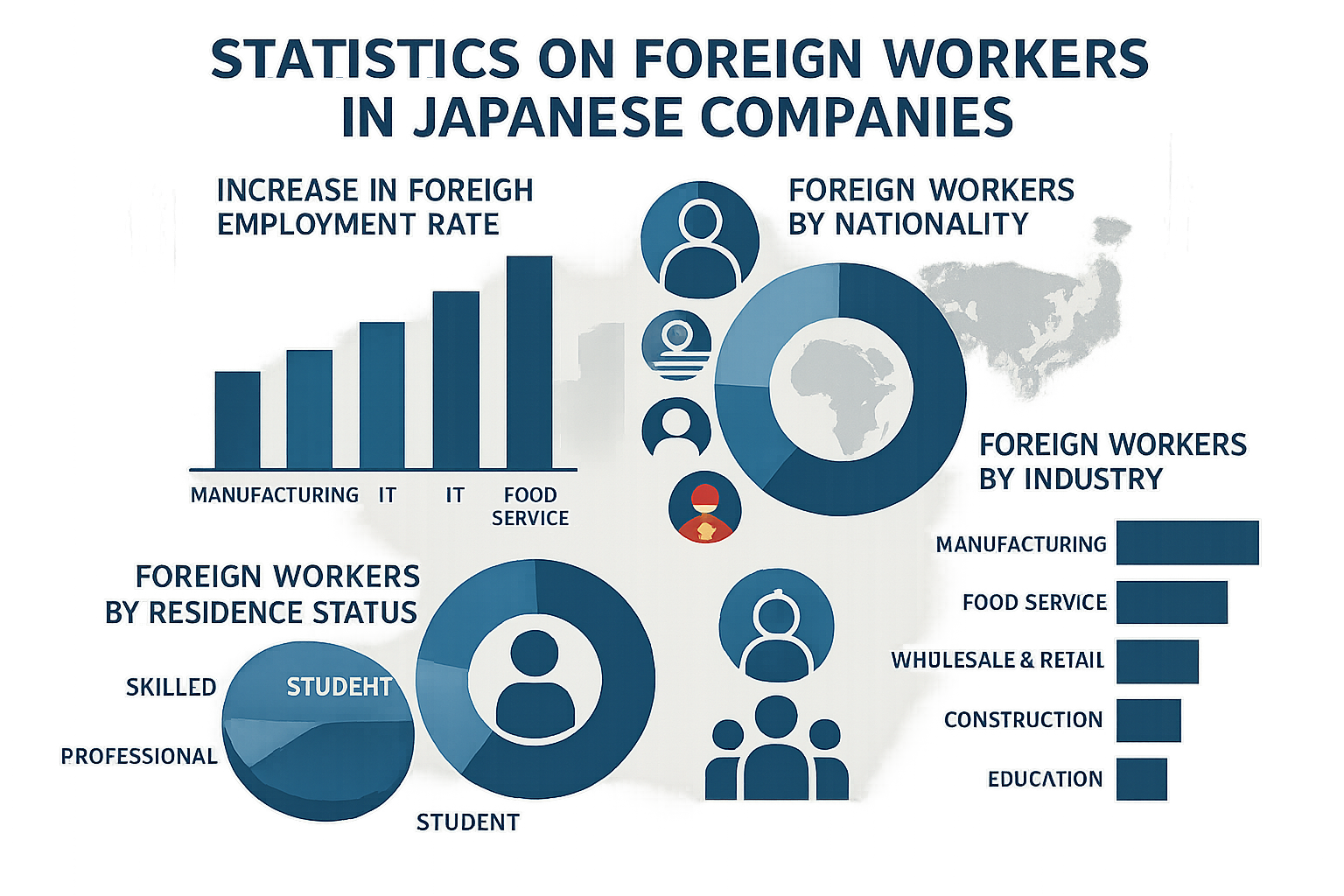

外国人労働者の雇用数は過去10年間で急増していますが、その背後には産業構造の変化や人口減少など複合的な要因があります。統計データでは、製造業やサービス業、さらにはIT・飲食・介護といった分野で特に外国人雇用率の伸びが顕著に現れています。こうしたデータを活用するには、単なる人数だけでなく就業分野や在留資格別の雇用形態、母国別の傾向まで分析する視点が重要です。あわせて、雇用推移の変化を読み取ることで、自社にとって最適な外国人雇用戦略を描くことができます。

多様性活用による組織活性化への影響

単なる人手不足対策だけでなく、多文化環境の導入による職場の活性化も外国人雇用の大きなメリットです。多国籍人材の受け入れが進むことで、既存業務の効率化やイノベーション創出、国際的な顧客対応力の向上などが見込めます。このような多様性活用に取り組む場合は、多言語での業務指導や異文化研修、双方向のコミュニケーション手法の整備が鍵となります。

—

分かりやすい在留カード確認手順と注意点

在留資格確認の際は在留カードの内容(在留資格名、有効期間、資格外活動許可欄など)を正確に読み取る必要があります。特に、カードの有効期限切れや、就労が不可となる資格(短期滞在など)を見逃さないよう注意が必要です。書類確認は面接段階で実施し、原本の提示とコピー保管、またカード偽造防止にも十分な体制を整えましょう。

在留資格更新・変更時の最新実務ポイント

外国人労働者が就労する上で頻繁に発生するのが、在留資格の更新・変更です。更新申請は満了日の3ヶ月前から可能で、タイミングを失念すると就労継続に支障が生じます。転職や職務変更の場合には、在留資格変更申請が必要になることも多いため、事前に業務内容が資格範囲に適合しているか専門家に確認し、適切な書類作成を心がけましょう。

—

正社員・フルタイム雇用における長期安定雇用の実現策

在留資格に応じた長期雇用継続を実現するためには、キャリアパス設計や昇進・昇給機会の明示、多様な教育・研修機会の提供が有効です。正社員・フルタイムでは、入社後に日本語や業界固有のスキルアッププログラムを導入し、定着率向上を図る企業事例も増えています。

アルバイト・パート採用時の適正労働時間管理

アルバイト・パートでの雇用においては、「週28時間以内」「年間1,000時間以内」といった制限を厳守することが重要です。タイムカードなどの客観的記録を活用し、日本人従業員と区別なく、シフト管理・残業の禁止徹底にも注意が必要となります。加えて、労働時間超過が発覚した場合の帳簿・指導体制も整備しておきましょう。

留学生・特定活動雇用における法規制遵守策

留学生や特定活動者を雇用する場合、従事可能な業務範囲および時間超過の有無は、日本の入管法令で厳格に決められています。就労条件ごとの誓約書取得、定期的な労働時間のモニタリング、資格外活動許可証の随時確認など、リスクを未然に防ぐための管理体制が不可欠です。また、学校との連携や在籍確認も強化し、学業と就労の両立を支援する姿勢が企業には求められます。

| テーマ | ポイント |

|---|---|

| 外国人雇用の統計データ | 製造業、サービス業、IT・飲食・介護で雇用率の伸びが顕著。在留資格や母国別傾向の分析が重要 |

| 多様性活用のメリット | 職場活性化、効率化、イノベーション創出、多国籍対応力向上。多言語指導・異文化研修が鍵 |

| 在留カード確認手順 | 資格名・有効期間・資格外活動許可を確認。期限切れや就労不可資格を見逃さないこと |

| 在留資格更新・変更 | 更新は満了3ヶ月前から。転職時は資格変更申請必須。専門家確認と適切書類作成が必要 |

| 長期安定雇用の実現策 | キャリアパス設計、昇進・昇給機会の提示、日本語・スキルアップ研修導入で定着率向上 |

| アルバイト・パート労働時間管理 | 週28時間以内・年間1,000時間以内を厳守。タイムカード活用、シフト管理、残業禁止徹底 |

| 留学生・特定活動者の法規制遵守 | 誓約書取得、労働時間モニタリング、資格外活動許可確認。学校連携で学業と就労両立支援 |

2. 外国人採用の流れと実務手続き

日本企業が外国人雇用を行う場合、従来の日本人採用とは異なる複雑な手続きと厳格な法的要件が求められます。特に外国人採用プロセスでは、「在留資格」や「雇用契約の多言語対応」など独自の注意点が山積しています。そのため、実務手続きの正確な流れを把握しておくことが外国人労働者の円滑な受け入れには不可欠です。失敗を回避する最短ルートは、要件整理を徹底することです。

採用プロセスと各ステップ

求人募集から採用決定までの一連の流れには、国内の労働市場では発生しない複数の専門ポイントが存在します。まず、効果的な求人募集には「自社サイト」「求人サイト」「人材紹介」及び「公的機関」の活用が不可欠です。

書類選考や面接時には、在留カードの確認や学歴・職歴の厳格なチェック、日本語レベルの見極めが必要で、適性確認の際は、「在留資格」ごとの業務適合性も詳細に検証しなければなりません。採用決定時は必ず「雇用契約書」「条件通知書」を作成し、多言語対応を徹底することで、認識齟齬によるトラブルを回避します。

求人募集と人材選定時の落とし穴

- 求人媒体に応じた特性(公的機関の場合は行政指導が強い/li>)

- 日本語力確認時の客観的判定(N1~N5活用)

- 在留カード・身分証明書の偽造リスク対策

- 条件通知書の多言語化対応

多層防御を徹底しないと、想定外のトラブルが発生します。

ビザ・在留資格に関する申請と管理

外国人雇用のコアは在留資格管理です。「就労ビザ」の取得や「在留資格認定証明書」発行申請では、業務内容との整合性証明が必要不可欠です。取得条件が不明確だったり不一致の場合、在留資格申請の不許可や、不法就労助長罪に問われるリスクもあります。

更新や在留資格変更、転職の場合は、「在留資格変更申請」や「転職届出」提出が不可欠です。アルバイト採用なら、資格外活動許可の有無もチェックしましょう。

申請プロセス上の典型的な問題

- 就労系と身分系の違い(配偶者等の身分系は職種制限なし/技術・人文知識等は業務限定)

- 在留期間更新の書類不備

- 必要な届出の失念による法令違反

最新の法改正情報をキャッチアップし続ける胆力が肝です。

入社前後の事務手続き・必要書類

採用決定時から入社直後にかけては、社会保険・労働保険加入手続きの徹底とハローワークへの外国人雇用状況届出義務があります。これを怠ると法的リスクだけでなく、外国人本人の生活基盤形成にも深刻な支障が生じるため、必須タスクとして運用しましょう。

また、住民登録案内や生活サポートの初期対応も、定着率向上・採用満足度を左右する重要要素です。

現場で重視するべきポイント

- 雇用契約書多言語化

- 健康保険・年金の加入案内

- 生活関連手続き(銀行口座・携帯契約等)のステップ型サポート

- ハローワーク提出用書類の提出期限遵守

初期ミスで退職者やトラブルが続発する職場は少なくありません。

効果的な求人チャネル選定の実践例

求人媒体はそれぞれ応募者層や集客範囲、行政の関与度などに特徴があります。公的機関(ハローワーク等)経由の場合は、在留資格適合性の事前相談や行政指導が強い傾向があり、適切な募集要項の記載が法的にも求められます。一方で民間求人サイトや人材紹介は、専門性のある人材を迅速に確保できる利点があり、特に語学力・IT人材等の即戦力採用で有効です。「自社サイト」のコンテンツを多言語で整備することも、母国語ユーザー流入促進につながります。

書類選考・面接でのリスク低減策

書類審査時には、在留カード情報の真偽確認や資格外活動許可の有無を厳格にチェックすることが不可欠です。面接では、学歴や職歴の裏付けを求めるだけでなく、日本語能力試験(JLPT)のスコアを客観的に比較材料とし、実践的な会話力・理解力を実務課題で評価します。年々偽造書類が高度化しているため、外国人雇用に精通した外部専門家(社労士・行政書士)の協力を活用し、採用前の確認体制を築くべきです。

雇用契約書・条件通知書の多言語化ポイント

採用通知から契約書締結に至る各書類は、本人の母語または習得言語(やさしい日本語/英語等)で作成し、法的誤解を無くす必要があります。署名前に、本人が契約条件や労働条件を十分に理解できるよう、多言語の説明資料や個別面談時間を設けます。また、外国語対応にあたっては日本法令の用語との齟齬・誤訳リスクにも配慮し、用語解説書の準備や翻訳監査体制を整備しましょう。

業務内容と在留資格適合性の高度マッチング

就労ビザ取得時には、採用予定業務内容と当該在留資格で認められる活動が一致しているかを十分に精査する必要があります。求人票や雇用契約書の内容が曖昧だと、入管で「不適合」と判断され不許可リスクが高まります。職種の専門性(例:技術・人文知識・国際業務など)の要件に即した職務設計や、研修・配属計画への具体性が問われます。

在留資格変更・更新時のコンプライアンス対応

在留期間の更新や在留資格の種類変更(例:留学生から技術・人文知識への切替等)では、直近の雇用契約書や会社パンフレット、企業の事業内容説明資料など、多数の補足資料が必要となります。申請漏れ防止のため、在籍外国人の在留カード管理台帳を社内で定期点検し、変更・更新時には速やかな申請準備ができる体制を構築しましょう。

転職・副業時の義務とリスク対策

外国人従業員が転職や副業を希望する場合、「転職届出」の期限遵守や、副業先の労働条件が現在の在留資格に合致しているかの確認が必須です。不適切な副業や、届け出義務の怠りは、不法就労助長罪等で企業側も処分対象となるリスクを伴います。就業規則や労務マニュアルには、転職・副業時の手続きガイドを具体的に記載し、本人にも社内研修を通じて十分に周知しましょう。

初期社会保険・労働保険手続きの実務ポイント

外国人雇用者が社会保険や労働保険の資格取得をスムーズに行うためには、本人の在留カード・住民票・各種マイナンバー等の必要書類リストを事前に準備しておくことが重要です。入社初日に健康保険・厚生年金・雇用保険の加入案内を説明し、本人の理解を確認することで、その後の保険給付・福利厚生のトラブルを未然に防ぎます。万が一、資格未取得や加入漏れが判明した場合は、速やかに関係官庁へ是正報告を行う運用フロー構築が不可欠です。

生活サポート・現地指導における工夫

住民登録、銀行口座開設、携帯契約、公共料金の名義変更など、外国人労働者が日本での生活基盤を確立できるよう、入社初期は段階的な支援メニューを用意しましょう。多言語の案内資料、生活ガイドブック、通訳同席の手続きサポートなど、個別事情(言語や文化的背景)に配慮したインクルーシブな伴走体制が定着と職場満足度の鍵となります。

行政提出用届出業務のベストプラクティス

外国人雇用状況届出は、入社から14日以内にハローワークへ行い、記載内容(氏名・国籍・在留資格等)に不備がないよう二重チェック体制を取りましょう。入社・退社時の帳票管理、届出期限の自動通知システム導入など、ルーティン化によるヒューマンエラー削減策が不意の行政指摘を防止します。

| 項目 | 主な内容とポイント |

|---|---|

| 求人チャネル選定 | 公的機関は行政指導・法的要件強い。民間は専門性人材採用に有効。自社サイト多言語化が母国語ユーザー増加に寄与。 |

| 書類選考・面接リスク低減 | 在留カードの真偽・資格外活動許可確認。JLPTスコアや実務課題で日本語能力評価。外部専門家活用。 |

| 契約書多言語化 | 母語または習得言語で作成し誤解防止。説明資料・面談で理解促進。用語解説・翻訳監査も整備。 |

| 業務内容と在留資格の適合 | 業務内容が在留資格の活動範囲と一致しているか精査。求人票や契約書曖昧は不許可リスク。 |

| 在留資格変更・更新 | 多様な補足資料が必要。定期点検と体制整備で申請漏れ防止。 |

| 転職・副業の義務とリスク | 転職届出期限厳守、副業条件の適合確認必須。不遵守は不法就労助長罪リスク。手続きガイドの周知。 |

| 社会保険・労働保険手続き | 必要書類リスト準備と入社初日の加入案内。未加入時は速やかに是正報告体制。 |

| 生活サポート | 住民登録等生活基盤確立支援、多言語案内・通訳同席など個別対応で定着促進。 |

| 行政提出届出業務 | 14日以内の届出と内容二重チェック。自動通知システム導入でヒューマンエラー防止。 |

3. 外国人雇用における実務・労務管理と注意点

外国人雇用の実務は、単なる採用の枠にとどまらず、膨大な法的義務や企業の社会的責任が両輪となって回ります。対応を怠れば企業は不法就労助長罪や不当労働行為等のリスクに直面するため、綿密な労務管理体制が不可欠です。しかし、そのプロセスには多様性への配慮や、文化衝突の緩和など“見えにくい実務”も数多く存在します。異文化と法令順守が交錯する現場をコントロールできるかが決定的な分岐点です

労働法令遵守と待遇格差是正

外国人採用に際しまず不可欠なのが労働法令の厳格な遵守です。外国人労働者にも労働基準法や最低賃金法、均等待遇義務などすべての法律が当然に適用されます。特に、同一労働同一賃金や就業規則の多言語化は、誤解やトラブルの発生を未然に防ぐ強力な防波堤となります。

- 労働契約や条件通知書には、%重要事項の明確性と母語・英語等での説明責任%が不可欠です。

- 不当解雇や着服、未払い賃金問題に関する実例も多発しており、公平性を担保する明確なルール作りが求められています。

- 不法就労助長罪などの罰則リスクを認識し、必ず法令どおりの運用体制を構築してください

職場環境整備と文化・言語への対応

職場環境の整備は、異文化コミュニケーションや価値観の衝突防止の観点からも緻密な対策と不断の努力が求められます。日本語レベルや業務理解の差異により、誤解や摩擦が発生する可能性は常に内在しています。

- 教育研修では、やさしい日本語指導や多言語対応のマニュアルで意思疎通を円滑にします。

- 業務全体に文化的価値観の違いを理解し、異文化トレーニングや定期的なヒアリングが重要です。

- 人事管理や評価にも配慮し、コミュニケーション障壁を最小化するための具体策は惜しまず投入しましょう

トラブル予防策と定着支援施策

トラブル回避と定着率向上は外国人雇用の本質的目標です。ハラスメント・差別禁止規程、安全配慮義務、健康診断の徹底は、安心して長期間活躍できる環境づくりに直結します。

- 相談体制の整備、母語での窓口提供、定着支援の専門担当者配置など、相談しやすい雰囲気づくりが有効です。

- キャリアパスや昇進機会の公平提供は、長期雇用とモチベーションの両立に深く寄与します。

- 労働現場では、困難な状況こそが組織の真価を問う試練となることを忘れないでください

労働契約の記載事項と多言語対応の実務

労働契約書や条件通知書には、労働条件の詳細や就業上のルール、賃金体系など、外国人従業員が誤解なく理解できる内容を明記する必要があります。日本語が十分でない場合は、母語や英語にて内容を説明する責任があり、誤認や無効を防ぐためにも翻訳の正確性・法的適合性に特段の注意が求められます。

同一労働同一賃金への対応ポイント

外国人労働者の待遇は「同一労働同一賃金」の原則に則る必要があります。職務内容や責任範囲、日本人社員との賃金比較、各種手当の支給基準などを明確化し、差別的取扱いとならないよう実務上の運用ルールを事前に策定しておくことが、トラブルを未然に防ぐ上で不可欠です。

不法就労防止と罰則リスク管理

外国人の在留資格や就労範囲を厳密に確認せず雇用した場合、不法就労助長罪など重い法的責任が課せられるリスクがあります。入社時点だけでなく、在留資格の期限管理や更新の確実なサポート、法令改正の最新情報収集といった継続的な管理体制が必要不可欠です。

多言語マニュアル作成と教育研修体制の整備

業務マニュアルや研修資料は、やさしい日本語、英語、母語など複数言語で作成し、入社時研修での理解度確認もセットで実施しましょう。新しい業務や制度改定があった際のマニュアル更新、外国人労働者を指導する日本人スタッフへの多文化研修も不可欠です。

日本語レベル評価と職務マッチング

外国人社員の日本語能力を定量的に評価し、実際の業務要件とのマッチ度を確認しましょう。会話・読み書きレベルに応じた担当業務やコミュニケーション手法(例:チャットや図解資料活用)の工夫が、業務効率やミス防止に繋がります。

異文化コミュニケーションガイドライン策定

職場内の文化的衝突を回避するため、暗黙の職場ルールや日本独自の慣行を明文化したガイドラインを設けることが有効です。定期的な異文化ワークショップの導入や、異文化出身社員へのヒアリング会の実施で相互理解を促進しましょう。

ハラスメント防止規程と社内研修の実施

多国籍環境では、差別やハラスメントが無自覚に生じる場合があります。各種ハラスメントに関する社内規程を整備し、入社時・定期的な研修で具体的な事例や対応フローを周知徹底しましょう。匿名相談窓口を設けることも、安心感の醸成に効果的です。

安全配慮義務と健康管理の実践手法

労働災害リスクや健康状態への不安を低減するため、外国人社員にも健康診断や産業医面談の機会を必ず提供しましょう。作業手順や安全対策は、イラストや動画など視覚的手段も活用して確実な理解を促し、事故・体調不調の発生を未然に防ぐことが大切です。

定着支援のためのキャリアパス設計

外国人社員の離職防止には、スキルアップの道筋や昇進・キャリアの可視化が不可欠です。目標設定面談や定期評価、外国人向けリーダー研修の導入など、将来的なキャリアビジョンを描きやすい環境を整備しましょう。また、家族や生活面での支援施策も、長期定着の重要な要素となります。

| テーマ | 主なポイント |

|---|---|

| 労働契約の記載事項と多言語対応 | 労働条件やルールを明記、母語や英語での説明責任、翻訳の正確性と法的適合性に注意 |

| 同一労働同一賃金への対応 | 職務内容・賃金比較の明確化、差別禁止、運用ルールの事前策定が重要 |

| 不法就労防止と罰則リスク管理 | 在留資格確認と期限管理、更新支援、法令改正の継続的把握が不可欠 |

| 多言語マニュアル作成と教育研修体制 | 複数言語のマニュアル作成、入社研修での理解度確認、多文化研修の実施 |

| 日本語レベル評価と職務マッチング | 定量的な日本語能力評価、業務内容とのマッチング、コミュニケーション手法の工夫 |

| 異文化コミュニケーションガイドライン策定 | 職場ルールの明文化、異文化ワークショップやヒアリングで相互理解促進 |

| ハラスメント防止規程と社内研修 | ハラスメント規程の整備、研修による対応周知、匿名相談窓口の設置 |

| 安全配慮義務と健康管理の実践 | 健康診断や産業医面談の提供、視覚的安全指導、事故・体調不調防止 |

| 定着支援のためのキャリアパス設計 | スキルアップや昇進の可視化、目標面談・評価、生活支援施策の整備 |

4. 外国人雇用のメリット・デメリットと活用支援策

本章では、外国人雇用が組織にもたらす具体的な功罪と、有効活用のために必要な外部リソースのアプローチについて解説します。グローバルな人材獲得競争が激化する中、単なる人手不足解消を越え、ダイバーシティ推進や国際競争力強化という観点で外国人採用戦略の重要度は絶大です。しかし、その実践には独自のリスクや制度の壁も存在します。適切な対応策なくして、安易な雇用は大きな混乱を招くため、徹底した準備と知識が肝要です。

雇用のメリット・デメリットの整理

外国人労働者の雇用最大のメリットは人手不足の抜本的解決と若年人材の確保、そしてグローバル展開や多様性経営の加速に他なりません。特定分野では高度人材の流入も現実となり、組織のイノベーション促進や国際業務対応力の劇的向上が期待できます。一方、コミュニケーション課題、就労ビザや在留資格手続きといった煩雑な法的対応、さらにはコスト増加やトラブルリスクも現実的な問題です。たとえば、母国文化起因の誤解や説明不十分によるトラブルは、管理工数や現場負担の増加を招きやすいでしょう。

- 人手不足解消と若年層の人材確保

- 多様性と国際業務能力の向上

- 就労制限、在留資格申請や更新時の業務負担増加

- コミュニケーション障壁や労務トラブル発生

- 人件費や管理コストの増大

メリットを最大化し、デメリットを的確に管理することが、持続的な外国人雇用活動の鍵です

労働行政・助成金・外部専門家の活用

外国人雇用を円滑かつ低リスクで進めるためには、行政や各種支援サービス、助成金活用、外部専門家との連携が不可欠です。一定要件を満たす場合に支給される助成金・補助金では、教育訓練、職場定着、登録支援機関の利用負担軽減など多様なメニューが準備されています。また、行政書士や社会保険労務士への依頼により、在留資格申請や社会保険・労働保険手続きを一気通貫で進めやすくなります。さらに、ハローワークや自治体の公的支援サービスでは求人相談やマッチング、生活支援プログラム提供も行われているため、これらを積極的に利用しましょう。

- 外国人雇用管理に役立つ主な助成金(例:キャリアアップ助成金、職場定着支援助成金等)

- 行政書士・社労士との分業や相談

- 公的支援サービスや登録支援機関の正しい選び方

- 専門家ネットワーク活用によるトラブル予防

適切な支援資源の活用が、外国人雇用の負担とリスクを劇的に低減させるのです

雇用のメリット・デメリットの整理

多文化共生による組織イノベーションの促進

外国人雇用により、社内に多様な価値観や異文化的な視点がもたらされます。これにより、従来の発想にとらわれない創造的な解決策や商品開発が生まれる可能性が高まります。また、日本人社員への刺激や国際的な業務展開への知見強化にも寄与します。多文化共生の成功には、異文化研修や多言語による情報共有が欠かせません。

在留資格関連業務や法的コンプライアンスの複雑化

外国人を雇用する際、適切な在留資格の確認および取得・更新手続きが義務となります。要件を誤ると不法就労助長罪など重大な法的リスクが生じるため、定期的な在留カードの確認や最新の法改正情報の収集が不可欠です。さらに、労働条件通知書の多言語化や就業規則の整備といったコンプライアンス対応も重要です。

内部コミュニケーション体制と労務トラブル管理の徹底

外国人労働者との意思疎通や職務理解において、言語障壁や母国文化の違いによる誤解が生じやすくなります。これに対処するためには、やさしい日本語やピクトグラム活用、定期的なヒアリングによるフォロー体制構築が有効です。また、労務トラブル防止のため、相談窓口の整備や職場内ハラスメント対策も不可欠です。

労働行政・助成金・外部専門家の活用

助成金・補助金を活用した雇用コスト最適化

外国人雇用時には、国や自治体が提供する助成金・補助金制度を活用することにより、給与負担や教育訓練コストの軽減が図れます。適用要件や申請手続きは複雑ですが、専門家の支援を受けることで申請漏れや運用ミスを防げます。キャリアアップ助成金や職場定着支援助成金が代表的な制度です。

行政書士・社労士との連携による法務・労務リスク対策

在留資格の種類や就労範囲の正確な判断、ならびに社会保険や労働保険への適正加入管理は、専門知識が不可欠な分野です。行政書士による在留資格手続き代理や、社会保険労務士による労務管理サポートの活用によって、法的リスクや事務ミスの最小化が可能となります。定期的な専門家面談の実施も有効です。

公的支援機関や登録支援機関を用いた包括的サポート体制の構築

ハローワークや自治体窓口では、外国人向け求人・求職相談や職場情報のマッチング、生活相談サービスの提供が行われています。さらに、技能実習生や特定技能人材を受け入れる場合には、登録支援機関を積極的に活用することで、生活ガイダンスや定着サポートを一元的に受けることができます。これにより、雇用管理の効率化と外国人労働者の定着率向上が期待できます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 多文化共生による組織イノベーションの促進 | 多様な価値観や異文化視点の導入で創造的解決策や商品開発が促進。異文化研修や多言語情報共有が成功の鍵。 |

| 在留資格関連業務・法的コンプライアンスの複雑化 | 在留資格確認・取得・更新が必須。法改正情報収集や多言語労働条件通知書整備で法的リスク回避。 |

| 内部コミュニケーション体制と労務トラブル管理 | 言語・文化障壁対策にやさしい日本語やピクトグラム、相談窓口やハラスメント対策が重要。 |

| 助成金・補助金活用による雇用コスト最適化 | 国自治体の助成金利用で給与・教育負担軽減。専門家支援で申請ミス防止。代表例:キャリアアップ助成金等。 |

| 行政書士・社労士との連携による法務・労務リスク対策 | 専門家による在留資格手続きや労務管理支援でリスク最小化。定期面談推奨。 |

| 公的支援機関・登録支援機関を用いたサポート体制 | ハローワーク等で求人相談・生活支援、登録支援機関活用で生活ガイダンス・定着サポートを一元化。 |

5. よくある実務質問・事例と追加注意点

企業が外国人雇用を初めて経験する場合には、事務手続きや在留資格、労務管理などで直面する疑問や問題が非常に多く発生します。事例や実例を確認しながら、よくある課題への解決策を知ることで、円滑な採用活動と長期的な人材定着が期待できます。そこで本章では、採用・在留資格・労務管理にかかわるFAQと、実際の採用現場でよく遭遇する典型的な課題について、具体的な解決法・現場での工夫を交えて解説していきます。知っているだけでトラブルを大幅に回避可能です。

採用・在留資格・労務管理のFAQ

外国人採用プロセスでは、在留資格や身分変更、転職など複雑な申請問題が絶えません。一般的なFAQは下記のとおりです。

- 「在留カードの有効期限切れ」に気付かず雇用継続してしまった

- 在留カードは必ず書類選考・面接時に現物を確認し、更新期限を徹底チェックすることが不可欠です。期限内に在留資格更新が完了していなければ、不法就労助長罪につながるリスクもあるため、確実な管理が求められます。

- 「採用内定後の就労ビザが下りない」

- 就労ビザは業務内容と在留資格の厳格な適合が必要です。職種や仕事内容が規定資格と一致しない場合は就労許可が下りません。行政書士等へ事前相談し、申請内容を精査・職務記述書にも注意しましょう。

- 「転職やアルバイトの届出漏れ」

- 転職や資格外活動(アルバイト)の際は、在留資格変更申請やアルバイト届出を行う必要があります。本人任せにせず、会社側も確実な労務管理体制を整備してください。手続きを怠ると企業責任になる場合があります。

しばしば、外国人雇用状況届出や労働保険加入忘れも指摘されています。ハローワーク等の公的機関に期日どおり提出できる指示系統・台帳整備を徹底しましょう。

在留資格・身分変更・転職時の具体的な申請事例

- 留学生をアルバイトで雇う際は「資格外活動許可」取得が必須です。在留カード裏面の資格外活動許可欄を必ず確認し、許可が取れていなければ雇用不可です。

- 技能実習終了後、就労系在留資格への身分変更を申請する場合は、実習での技能取得証明、受入会社の業務内容、職種記述などが一致しているかを重点的に審査されます。

- 他社からの転職入社では、現行の在留資格が新しい職種で通用するか、在留資格変更申請(例:「技術・人文知識・国際業務」→「特定技能」等)が必要になる場合がありますので注意しましょう。

実務の細部を怠ると大きな法的リスクを招きます。

実際の採用現場からの事例とポイント

採用から定着までには現場独自のトラブルと苦労がつきものです。そのなかでも多い事例とポイントを挙げます。

- 「日本語コミュニケーションの壁」

やさしい日本語や母語・英語も活用し、多言語での雇用契約書・条件通知書整備、日常の業務指導・オリエンテーションを実施しましょう。社内研修や相談窓口、多文化理解の勉強会導入が極めて有効です。

- 「文化・宗教的背景による価値観の違い」

宗教上の配慮(礼拝スペース・食事等)や生活習慣の違いに応じた柔軟な勤務制度や休暇設定を検討し、働き方や時間管理でストレスを感じさせない現場づくりを推進しましょう。

- 「現場配属後の早期離職」

最初の数か月は教育研修・定着フォローに人事や現場責任者が直接関与し、健康診断・安全配慮・キャリア相談など総合的な支援体制を設けることが、長期雇用を実現する鍵です。

定着・成功には、あらゆる人事管理施策とトラブル事例のフィードバックを活用し続ける意識が欠かせません。現場対応一つで雇用の成果が大きく変わるのです。

在留資格関連の定期チェックと管理方法

在留カードや資格外活動許可の期限切れは、企業リスクに直結するため定期的なチェック体制の構築が不可欠です。リマインダー機能付きの台帳ソフトを導入し、在留資格や期限情報を可視化しておくことで、担当者の異動や多忙時でも更新漏れ防止が期待できます。また、定期的に本人に在留資格関連の更新計画をヒアリングすることで、万が一の提出遅延などにも迅速に対応できます。

実務における職務内容と在留資格の適合判断

外国人労働者を特定業務で採用する場合、実際の業務内容が在留資格の要件に合致しているか高度な判断が求められます。具体的には、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、幅広い業種が想定されますが、それらの範囲外の雑務や単純労働では問題が生じる可能性があります。職務記述書や雇用契約書には、具体的な職務内容を明記し、第三者(行政書士や専門機関)による事前チェックを受けておくと安心です。

労務・社会保険手続きミスが招く法的トラブルとその対策

外国人雇用状況届出や社会保険・労働保険の加入漏れは、労働基準監督署やハローワークからの指摘・指導につながります。支給手当や雇用継続に影響することもあるため、提出スケジュールや手続きフローを社内で標準化し、新規雇用時チェックリストとして運用することが有効です。マニュアルや社内勉強会で運用ルールを明確化し、担当者任せにしない全社的な管理体制の構築が求められます。

資格外活動許可申請の手続き実務

留学生や家族滞在等の外国人をアルバイト雇用する場合、「資格外活動許可申請」の詳細フローを理解しておく必要があります。申請にあたっては、雇用予定職種や勤務時間に上限があるため、事前に本人から申請許可証を回収し、内容を人事担当者が確認します。規定条件を逸脱した場合の雇用は即時雇用停止や、企業側の法的責任が問われるため、申請から許可取得までの一連プロセス、および進捗記録の徹底がポイントです。

技能実習修了後の適切な在留資格変更事例

技能実習生から就労系在留資格への切替申請時には、実習の成果・取得技術のほか、受け入れ企業の業務内容や管理体制が厳しく審査されます。適正なキャリアアップが認められる必要があり、実習終了後の新規雇用契約、技能証明書、不備のない業務記述が不可欠です。事前に専門家へ相談し、資料の整備・面接時の対応履歴を残しておくと審査通過の可能性が高まります。

転職時の在留資格変更申請における実践注意点

外国人労働者の転職にあたり、前職から現職への業務内容が大きく異なる場合には、現行在留資格での就労継続ができないケースも見受けられます。そのため、在留資格変更申請が必要か否かの判断基準と、必要書類(現職の雇用契約書、会社概要、職務記述など)を事前にリスト化し、本人にも説明する運用を徹底してください。本人のみならず企業にも届出義務が課される場合があるため、転職者受け入れ時はWチェック体制で進めることがポイントです。

言語サポート体制強化によるコミュニケーション障害克服

業務上の指示や評価基準、職場ルールを正確に伝達するためには、やさしい日本語や英語、必要に応じて母語で書かれたドキュメント類が非常に有効です。特に現場配属前のオリエンテーションや初期研修では、視覚資料の多言語化や、ピクトグラム(絵文字)の導入も推奨されます。加えて、日常的に困りごとを相談できるバイリンガル担当者やチャットツールの導入により、現場コミュニケーションの質が大きく向上します。

文化的配慮を踏まえた勤務環境の工夫

多国籍チームの組成に際しては、食事や宗教習慣を尊重する個別対応が欠かせません。例えば、礼拝スペースの設置や就業時の特別休憩、食文化を織り込んだ社内イベント企画なども有効な工夫です。異文化間の相互理解を促進するための社内多文化研修や、代表的なケースに関するナレッジ共有会を定期開催すれば、多様性を尊重しながら円滑な労務管理が実現しやすくなります。

早期離職防止のための定着支援フロー

外国人労働者が現場配属後すぐに離職してしまうケースに備え、初期3ヶ月間は集中したサポート体制を用意しましょう。具体的には、定期面談やメンター制度の導入、健康管理と安全配慮を見据えた職場巡回と相談会実施が有効です。キャリアアップ面談で中長期のビジョン共有や、必要に応じて外部専門家(行政書士・社労士・カウンセラー)の活用も検討してください。定着率向上には、会社側からの積極的な声掛けと思いやりが重要です。

| テーマ | 対策・ポイント |

|---|---|

| 在留資格関連の定期チェックと管理方法 | リマインダー機能付き台帳ソフト導入、期限管理の可視化、更新計画の本人ヒアリング |

| 実務における職務内容と在留資格の適合判断 | 職務記述書・雇用契約書に具体的職務内容明記、専門家による事前チェック |

| 労務・社会保険手続きミスへの対策 | 提出スケジュール・フロー標準化、新規雇用時チェックリスト運用、全社的管理体制構築 |

| 資格外活動許可申請の実務 | 申請許可証の回収・確認、勤務時間や職種の規定順守、進捗管理徹底 |

| 技能実習修了後の在留資格変更 | 企業の業務内容・管理体制審査、専門家相談、資料整備と面接記録保存 |

| 転職時の在留資格変更申請注意点 | 業務内容違いの判断基準リスト化、必要書類準備、本人・企業への説明、Wチェック体制 |

| 言語サポート体制強化 | やさしい日本語・多言語資料作成、ピクトグラム活用、バイリンガル担当者やチャットツール導入 |

| 文化的配慮による勤務環境工夫 | 礼拝スペース設置、食文化配慮、社内多文化研修やナレッジ共有会開催 |

| 早期離職防止の定着支援フロー | 初期3ヶ月の定期面談・メンター制度・職場巡回、外部専門家活用、中長期ビジョン共有 |

外国人雇用は多様性や組織力向上に繋がりますが、法的手続きの正確な対応やコミュニケーション配慮が重要です。この記事を活用し、トラブルを防ぎながら安心して雇用を進めてください。