外国人雇用に労働基準法は適用|企業の法的義務と管理ポイント

外国人労働者の雇用に際し、日本国内で働くすべての労働者には、労働基準法等の各種労働関係法規が等しく適用されます。これにより、外国人であっても日本人と同等の最低限の労働条件が保障されています。しかし、言語や文化的背景の違いから、その実務運用には特有のリスクや注意点が伴うことが事実です。本章では、基本原則や労働基準法の適用に焦点を当て、外国人労働者の雇用現場で守るべきルールを明快に指摘します。

外国人労働者にも日本人同様の労働関係法規が適用

外国人労働者にも、労働基準法をはじめとする労働関係法規が日本人と同じように適用されることは、すべての雇用主にとって絶対に理解しておくべき事項です。労働契約締結時、賃金、労働時間、有給休暇などの労働条件の最低基準に関して、外国籍であることを理由とした例外は一切認められていません。

たとえば、日本国内で就労する外国人が長時間残業を強いられた場合や、適切な休暇を与えられなかった場合、これらは労働基準法違反として行政指導や処罰の対象となります。すべての労働者が平等に尊重される環境を構築することこそ、本当の雇用管理の出発点です。

労働条件の最低基準とその条文

労働基準法は、外国人労働者にも適用される日本の労働条件の“ミニマム・スタンダード”であり、主に次の点が際立ちます。

- 労働時間に関する制限:1日8時間・週40時間(労働基準法第32条)

- 休憩・休日の付与義務:(同第34・35条)最短30分の休憩、週1回の休日

- 賃金の支払原則:通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日(第24条)

- 最低賃金法の遵守:地域・業種ごとの最低額を下回る賃金支給は禁止

- 解雇予告制・雇用契約内容の明示:解雇前30日以上の予告(第20条)、就労条件の明示義務(第15条)

具体的な運用例として、最低賃金を守らず外国人技能実習生に不当に低い賃金を支給した場合、最低賃金法及び労働基準法違反で重い行政指導や罰則を受けます。一切の例外なく、これらの基準を厳守すべきなのです。

外国人労働者も社会保険・労災の対象

外国人労働者も日本人と変わらず、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の各種社会保険に原則として加入しなければなりません。さらに、労働安全衛生法に基づき、職場の安全衛生管理責任も当然発生します。

たとえば、技能実習生が業務中に事故に巻き込まれた場合でも、会社は外国人・日本人の別なく労災保険の適用を徹底しなければなりません。逆に未加入対応や不備があれば、企業責任が厳しく問われます。安心して働ける労働環境の整備が会社の持続的発展への唯一の道なのです。#### 国籍差別の禁止とILO条約との関係

日本の労働基準法は、国籍や人種に基づく差別を禁止する立場を明示しており、外国人労働者が日本人労働者と等しい権利を有することは、国際労働機関(ILO)の諸条約、とりわけ「雇用及び職業についての差別待遇の禁止に関する条約(第111号条約)」の理念とも整合します。

そのため、日本で外国人を雇用する場合、賃金・労働時間・昇進機会等で不当な国籍ベースの格差を設けた場合には、労働基準法違反となるだけでなく、国際的にも非難の対象となり得ます。

労働契約の法的有効性と公序良俗

労働契約の内容が日本の公序良俗に反する場合や、労働基準法で定められた最低条件を下回る場合には、その契約部分は無効となり、労働基準法が優先的に適用されます。

たとえば、外国人労働者と合意した労働条件が法律に定められた最低基準未満だった場合には、当該部分が無効となり、自動的に法律の基準が適用されます。この点は、契約自由の原則の例外として強く意識しておく必要があります。

外国人労働者管理のためのマネジメント体制

外国人労働者を受け入れる事業所では、多国籍・多文化環境に対応できる雇用管理体制の整備が重要です。労働条件の説明書の多言語化や通訳の配置、文化的バックグラウンドを考慮した就業規則や研修制度の構築が求められます。

また、トラブル防止の観点から、労働契約書や労働条件通知書は本人の理解できる言語で作成し、十分な説明を行うことが現場実務での必須事項となっています。

—

残業・休日労働の規制と36協定運用の実際

36協定(時間外・休日労働に関する協定)は、日本人・外国人に等しく適用され、協定締結なしの残業や休日出勤命令は違法となります。

外国人労働者についても、協定未締結や法定上限を超える残業指示があった場合には、雇用主は労働基準法違反で処罰対象となります。実務では協定内容の母国語説明や本人同意の有無の確認・記録管理が求められます。

賃金支払方法と“カラ賃金”問題

賃金支払においては、現金渡し・銀行振込いずれも「通貨、直接、全額、毎月一定期日」を厳守する必要があります。外国人の場合、「手渡し」と称して一部しか支払わず“カラ賃金”状態になる事案が後を絶ちません。

賃金控除や天引きも法が厳格に制限しており、住居費や紹介手数料等の天引き・控除が最低賃金を下回る場合は違法です。

解雇・契約解除に関する補償と手続

外国人労働者を解雇する場合、日本人同様に30日以上前の予告または平均賃金の予告手当支払いが必要です。不意の契約打ち切りや不十分な通知は、法的責任や訴訟リスクを高めます。契約更新拒否時も、合理的理由の有無や労働契約法等のルールを遵守しなければなりません。

—

社会保険加入義務と短期労働者の取扱い

外国人労働者であっても、2か月超の雇用を見越した契約であれば、原則として健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。短期・パートタイマーであっても週の所定労働時間・日数が正社員の4分の3以上であれば加入対象です。適用逃れ目的での分割雇用や労働時間操作は違法です。

労災事故発生時の企業対応と国際移転手続

業務災害が発生した場合は、国籍を問わず労災保険が適用され、治療費や休業補償給付を迅速に手配することが求められます。

海外送還が必要となる重度災害についても、労災保険から旅費・移送費が支払われることがあり、手続を怠った場合は行政指導や賠償責任の対象になります。

労働安全衛生管理の国際的な基準対応

外国人労働者を多く雇用する製造業・建設業等では、労働安全衛生教育を本人の理解できる言語で実施することが事故防止の要です。

グローバル基準(ISO 45001等)の考え方を取り入れた安全衛生マネジメントシステムの構築や、多言語マニュアル・ピクトグラムの活用が、国籍を問わない労働災害防止に有効です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 国籍差別禁止とILO条約 | 労働基準法は国籍差別を禁止し、ILO第111号条約と整合。賃金・労働時間・昇進等で不当な格差は違法。 |

| 労働契約の法的有効性 | 公序良俗違反や最低労働基準未満の契約は無効。労働基準法が優先適用され契約自由の原則に例外。 |

| 外国人労働者管理体制 | 多言語説明・通訳配置、文化考慮の就業規則・研修。契約書は理解可能な言語で作成し説明必須。 |

| 残業・休日労働規制と36協定 | 日本人同様に適用、未締結・法定超えは違法。協定内容の母国語説明と同意記録が必要。 |

| 賃金支払方法とカラ賃金問題 | 現金・振込で通貨・直接・全額・毎月一定期日支払厳守。架空賃金や違法な天引き禁止。 |

| 解雇・契約解除 | 30日以上前予告か予告手当必要。合理的理由なしの解雇や契約更新拒否は法令違反・訴訟リスク。 |

| 社会保険加入義務 | 2か月超雇用は健康保険・厚生年金加入。週所定労働時間・日数が4分の3以上なら短期・パートも対象。 |

| 労災事故対応と国際移転 | すべての労働者に労災適用。重度災害時は旅費・移送費支給。手続怠ると行政指導・賠償責任あり。 |

| 安全衛生管理の国際基準対応 | 多言語教育・マニュアル・ピクトグラム活用。ISO45001等グローバル基準の安全衛生管理システム推奨。 |

## 外国人労働者の雇用時に遵守すべき主な法律

外国人労働者の雇用に関する法令遵守は企業経営における死活的問題です。国籍の如何を問わず、日本国内で働く者には労働関係法規が広く適用されており、違反は重大な法的・経営上のリスクに直結します。これからは特に、労働基準法、出入国管理及び難民認定法、雇用対策法という三大エンティティを中心に、企業が具体的に負うべき法的義務と現場対応について解説します。外国人雇用リスクの芽を摘み、安全な雇用環境を構築しましょう。

労働基準法の詳細

労働基準法は、「国籍や在留資格に関係なく、日本国内の労働者全員」に原則適用される根本法規です。特に外国人労働者には、労働条件の最低基準の徹底遵守が大前提となります。強制労働の禁止、中間搾取・違約金の禁止(労働基準法第6・16条等)、雇用契約内容の明示(第15条)、解雇予告制(第20条)、賃金支払の厳格なルール(第24条)が明文化されています。

たとえば、賃金不払い・長時間労働が発覚すれば@刑事罰や強い行政指導の対象となる@ことも珍しくありません。また、時間外労働や休日労働の際は36協定(時間外労働協定)の締結と届出が不可欠です。すべての雇用主には労使協定と法定労働条件の管理責任が直撃します。

労働基準法遵守の現場対策

- 雇用契約書に労働条件明記(母国語対応も推奨)

- 残業や休日出勤は36協定締結・届出で正当化

- スタッフ全員の労働条件を定期的に棚卸・見直し

出入国管理及び難民認定法(入管法)

入管法は日本での就労可否を決定する絶対的根拠法です。外国人を雇用する際は雇用先の実態と本人の在留資格(就労ビザ等)が合致していることが必須条件となります。資格外活動や在留資格範囲外の業務従事は即違法となり、企業側も@不法就労助長罪で厳罰の対象になる@危険があります。

昨今は特定技能・技能実習など多様な在留資格制度があり、都度その要件や就労範囲を確認し直すことが不可避です。在留カードのコピー保存、定期的な有効期限チェックを怠れば企業はその瞬間アウトです。

入管法違反防止策

- 雇用前・在職中ともに在留資格・期間を厳格確認

- 全従業員の在留カードを取得・保管

- 業務内容変更時には必ず資格内容を再点検

雇用対策法と外国人雇用状況の届出義務

雇用対策法では外資系や中小を問わず、外国人雇用状況の届け出義務が科されています。新規雇用・離職問わず、定められた様式に則りハローワークへの届出が必須です。怠ると@行政指導や企業名の公表@など社会的制裁リスクがあります。

また、雇用管理改善指針では募集・採用の公正化、適切な労働条件、安全衛生や福利厚生への配慮、再就職援助等、総合的な雇用管理水準の底上げが求められます。届出と管理指針順守で法的トラブルを防止できます。

雇用対策法関連の実務ポイント

- 新規採用・離職の都度、外国人雇用状況を速やかに届出

- 募集・採用書面や就業規則見直しで法令順守体制を強化

- 労働条件説明資料を多言語化し全従業員に説明徹底#### 賃金支払形態と給与管理の実務

外国人労働者に対する賃金の支払いについては、「通貨による直接支払」や「全額払い」といった原則(労働基準法第24条)を厳格に守る必要があります。国内送金口座を所有しない外国籍労働者の場合には、給与送金手段に細心の配慮が不可欠です。また、源泉徴収・社会保険料の天引きなど、日本の賃金計算・給与管理の慣行が国際的には異例であることから、@各種控除項目の内訳や日本独自の手当制度についても明確な説明を行う@ことが求められます。

解雇・雇止め時の手続きと注意点

外国人労働者の契約終了時には、解雇予告や退職証明発行など日本法上の要件を必ず満たす必要があります。期間雇用・更新型契約が中心となりがちな同労働者ですが、突然の雇止めは不当解雇認定の温床となりやすいため、契約更新拒絶理由の明示や、労働相談への窓口提示などが実務では推奨されます。解雇時には在留資格喪失につながる場合もあるため、@適正な行政手続きも並行して進める@必要があります。

36協定の適正運用と監査対応

時間外労働や休日労働を命じる場合には、36協定が必須となるだけでなく、届出内容が法的上限を超過していないか、所轄労働基準監督署による臨検監督にも備える体制づくりが重要です。多国籍労働環境の場合、協定内容や時間管理ルールを@多言語化し、外国人労働者にも理解浸透させる施策@がトラブル未然防止につながります。

在留資格・就労範囲の具体的確認手順

雇用主が取るべき初動として、在留資格の種類ごとの許可される活動範囲や、就労制限の有無を@入管法上の在留カード記載事項との突合@で具体的に確認する必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」など一部在留資格は業務内容が厳密に限定されており、兼業や異動の際にも@入管当局への事前相談が推奨@されます。

不法就労助長リスクの回避策

外国人が就労可能かどうかの判断を誤ると、不法就労助長罪として厳罰の対象となるため、求人票記載内容や配属部署を@公的文書(在留カード等)で裏付け@ることが不可欠です。違法リスクをさらに下げるためには、@社員教育やチェックリスト化、入管法改正情報の定期アップデート@が実効的です。

特定技能等の制度変化と労務対応

特定技能や技能実習制度など、出入国管理法上の最新制度変更は頻繁であり、事業主は@採用時に最新運用マニュアルを再確認@しなければなりません。また、派遣就業や再入国許可等、特殊な手続きが発生しやすいため、状況に応じた@行政書士や社会保険労務士への相談体制の整備@が必須です。

外国人雇用状況届の不備によるリスク

外国人雇用状況届に記載漏れや遅延があった場合、ハローワークからの再指導や、悪質な場合は企業名公表の対象となる場合があります。特に事業拡大や多拠点展開時には、各拠点での届出の統一と迅速性を担保する内部プロセスが肝要です。

公正な採用手続と情報管理の徹底

外国籍労働者に対する採用時差別の禁止、適切な個人情報管理は、雇用対策法の重点項目のひとつです。募集段階での国籍・民族等による不当な制限は禁止されており、採用後の本人確認書類・雇用管理台帳も、@適正な保存期間や廃棄処理を実施@する必要があります。

就業規則・福利厚生の国際的標準化

雇用管理改善指針では、就業規則への外国人特有の事情反映が推奨されています。例えば、宗教的事情による就業時間配慮、多様な言語での就業規則周知、異文化コミュニケーショントラブルへの対処窓口設置などが実務でのスタンダードとなっています。また、厚生年金保険や医療制度加入義務とともに、@多言語での安全衛生教育資料配布@も国際水準が求められます。

| テーマ | ポイント・対策 |

|---|---|

| 賃金支払形態と給与管理の実務 | 通貨による直接支払・全額払いの原則遵守、給与送金手段の配慮、控除項目や日本独自手当の明確説明 |

| 解雇・雇止め時の手続きと注意点 | 解雇予告・退職証明発行の要件遵守、契約更新拒絶理由の明示、労働相談窓口提示、適正な行政手続き |

| 36協定の適正運用と監査対応 | 届出内容の法的上限超過確認、臨検監督準備、多言語化による協定内容および時間管理ルールの周知徹底 |

| 在留資格・就労範囲の具体的確認手順 | 入管法上の在留カード記載事項との突合、兼業・異動時の入管当局への事前相談推奨 |

| 不法就労助長リスクの回避策 | 求人票や配属部署の在留カード等公的文書で裏付け、社員教育・チェックリスト化・入管法改正情報の定期アップデート |

| 特定技能等の制度変化と労務対応 | 採用時に最新運用マニュアル再確認、行政書士・社会保険労務士への相談体制の整備 |

| 外国人雇用状況届の不備によるリスク | 記載漏れ・遅延防止のための届出統一・迅速化内部プロセス構築、ハローワークからの指導回避 |

| 公正な採用手続と情報管理の徹底 | 国籍等による差別禁止、本人確認書類や雇用管理台帳の適正な保存・廃棄処理 |

| 就業規則・福利厚生の国際的標準化 | 宗教配慮や多言語周知、異文化トラブル対処窓口設置、安全衛生教育資料の多言語配布 |

## 外国人労働者雇用におけるリスク管理と注意点

外国人労働者の雇用には多層的なリスク管理が不可欠です。雇用者は出入国管理及び難民認定法や労働基準法を含む関連法令を綿密に遵守しなければ、深刻な法的・社会的責任を問われます。このため、在留資格や労働条件の適正、適法性を継続的に審査する仕組みの構築が求められます。本セクションでは、具体的にどのような事項が注意点となるのか、現場で陥りやすい事例を交えつつ解説します。

在留資格・労働条件確認と管理

外国人労働者の雇用では、必ず在留資格の範囲内での就労が求められ、期限管理や資格外活動の防止は失敗が許されない最重要リスクです。在留カードや就労ビザの原本確認、必要に応じた更新手続、そして母国語での労働条件説明まで網羅的に行う必要があります。

例えば、在留資格が特定技能である場合、受け入れ分野や就業内容に逸脱があれば*入管法違反*となりかねません。そのため、労働契約時には必ず労働条件や就労内容を文書で明示し、理解度確認(母国語対応が望ましい)を徹底しましょう。「実務の油断が違法就労を招く」という現実を直視し、管理体制を構築しましょう。

関連する管理業務の例

- 在留カード・ビザの原本確認と偽造チェック

- 就労範囲の明示(雇用契約時)

- 資格期限のリマインド・更新サポート

- 母国語での労基法解説

法律違反時の企業側リスクと罰則

外国人雇用をめぐる法律違反は組織的信頼の喪失のみならず、重い刑事罰や行政指導を招くため無防備な対応は危険です。賃金未払や労働時間管理違反では労働基準法違反、不法就労助長では*入管法違反(不法就労助長罪)*に該当し、経営層が直接刑事罰の対象となることも珍しくありません。

特に注意すべきは*社会保険未加入*や*最低賃金法違反*のリスクです。こうした失墜を防ぐには、常に労務管理を自発的・包括的に点検し、法改正の動向に敏感に対応する体制整備が必要です。「一度の違反が企業存続を脅かす」という認識が肝要です。

主な罰則とリスク

- 労働基準法違反(行政指導、罰金・懲役あり)

- 入管法違反(企業側も刑事責任、営業停止命令等)

- 社会保険未加入(年金事務所等の是正勧告)

- 最低賃金法違反(不払い賃金の支払い命令)

労務管理の実務上のポイント

%外国人雇用の現場対応%では労働時間管理、36協定締結、法定労働条件明示などのプロセスを厳格に運用する必要があります。特に母国語による制度説明や福利厚生の適用、有給休暇や残業申請の運用徹底は、“内外人問わず公正な待遇”という観点で無視できません。

実際、労働条件の明示義務(労働基準法第15条)を怠っただけでトラブルへ直結するケースも多発しています。安全衛生教育の徹底や健康管理、社内研修の充実も不可欠な運用要素です。労務管理の透明性が外国人雇用の持続性を決定づけます。

実務のチェックポイント

- 労働時間・残業(労働基準法第32条)の厳密管理

- 36協定締結・届出の適正運用

- 法定労働条件の母国語による明示

- 外国人向けの安全衛生教育・福利厚生案内#### 在留資格別に求められる雇用管理の高度化

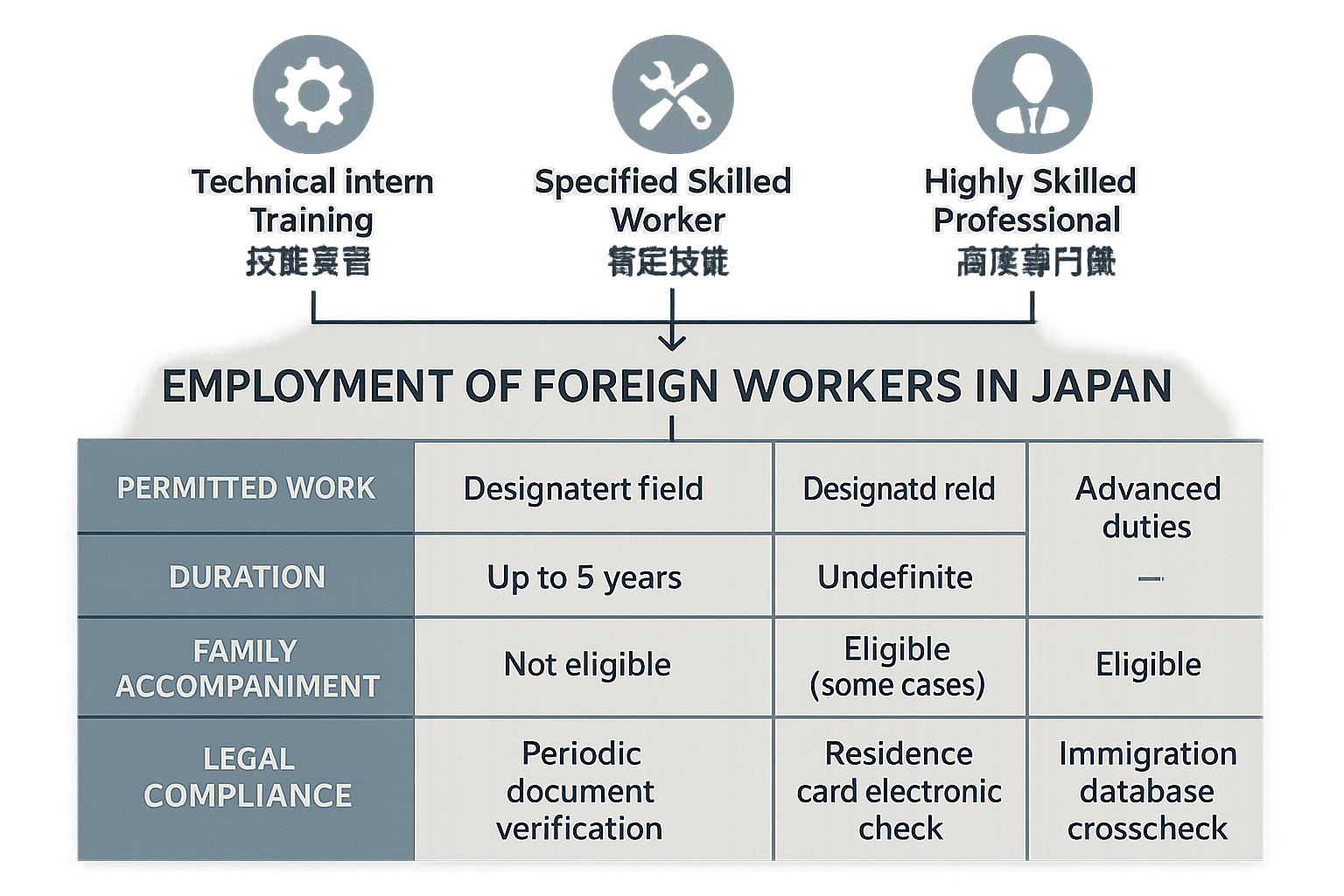

在留資格には「技能実習」「特定技能」「高度専門職」など多様な種類があり、それぞれで就労可能な業種や活動内容、在留期間、家族帯同の可否など法的要件が大きく異なります。各資格種別ごとの範囲を正確に理解し、定期的な書類点検と在留カードの電子照会、入管庁データベースとの突合まで厳格に行う必要があります。特定技能の場合は受入れ計画の作成や支援体制の整備も義務化されています。

資格外活動の兆候把握および対応策

就労が限定されている在留資格(例:家族滞在、留学)を持つ外国人労働者が指定外の業務などに従事する場合、資格外活動の疑いが生じます。日々の業務内容チェック、シフト管理記録の精査、部署異動時の都度確認など、予防的な内部統制が不可欠です。違反の兆候を早期発見した場合は、専門家への相談や速やかな修正措置が求められます。

労働契約書・重要事項説明書の多言語整備とリスク対策

労働条件通知書や就業規則、社内ルールの説明は理解度確認を重視し、日本語による説明に加え、必要に応じて英語・中国語・ベトナム語など多言語版を用意することがトラブル予防に有効です。また、労務トラブルが発生した場合に備え、署名付きの契約書等を適切に保管し、入社時説明内容や合意経緯の証拠化も徹底しましょう。

—

罰則発動時の行政対応とその手続き

労働基準法や入管法違反が発覚した場合、労働局・労基署からの是正勧告や改善命令、場合によっては刑事告発などの行政手続きが取られることになります。違反調査〜聴聞〜弁明機会付与という一連のプロセスを正確に理解し、速やかに法的な対応策を講じる必要があります。違反認定後の再発防止策や、行政との協議記録を整理しておくことも重要です。

組織的リスクマネジメント(ガバナンス強化)

単独現場のミスが大きな法令違反として波及しないよう、社内で多段階チェック体制(人事・法務・現場責任者等の連携)を構築し、企業ガバナンスを強化することが必須です。定期的な内部監査やコンプライアンス研修の実施、経営陣のリスク認識向上など、組織全体としてのリスクマネジメント体制を構築しましょう。

事例研究に基づく違反リスク・判例解説

過去の判例・行政処分例に基づき、例えば賃金未払い・長時間労働で経営層が刑事罰に問われた事例や、不法就労助長で営業停止命令となったケースなどを参考に、具体的な違反の影響範囲・再発防止策のポイントについて分析します。判例を自社の実務に照らし合わせてリスク予測を立てることが、実効的な予防策となります。

—

異文化コミュニケーションに基づく労務管理手法

外国人労働者との労務管理においては、母国の文化・宗教・慣習による違いから発生しうるトラブルにも配慮が必要です。ハラスメント対応、有給取得や残業意識の違い、宗教的祭事や食事対応の有無などを理解し、コミュニケーションにおいても多角的に配慮した対応が求められます。エスカレーションルートや相談窓口の明確化も重要です。

ICT・クラウド活用による労務管理の効率化

クラウド型勤怠管理システムや多言語対応の労働条件電子通知、AI翻訳による周知文書の作成など、デジタルツールを導入することで労務管理の効率化・トラブル防止を実現する方法があります。記録保管やチェックプロセスの自動化は、外国人雇用に関わる証跡管理や行政対応時の証明力強化にも直結します。

安全衛生・福利厚生施策の適正運用

外国人を対象とした安全衛生教育では、イラストや動画、実演を取り入れた実地訓練を交えることが誤認識防止に効果的です。また、日本人と同水準の福利厚生(社会保険加入、健康診断、相談窓口案内等)を法定通り実施することが社内公平性の確保と法令遵守の観点から不可欠となります。

| セクション | 主なポイント |

|---|---|

| 在留資格別に求められる雇用管理の高度化 | 資格種類ごとの就労可能業種・活動内容・期間・家族帯同の違いを理解し、定期的な書類点検・在留カード照会・入管データ突合を実施。特定技能は受入計画・支援体制整備が義務。 |

| 資格外活動の兆候把握および対応策 | 就労制限のある資格者の資格外活動疑いの早期発見に向けた業務内容確認・シフト管理・部署異動時確認。疑い発覚時は専門家相談や修正措置を行う。 |

| 労働契約書・重要事項説明書の多言語整備とリスク対策 | 労働条件通知や規則説明を日本語以外に英語・中国語・ベトナム語で整備し、理解度確認。署名付き契約書保管と説明内容の証拠化を徹底。 |

| 罰則発動時の行政対応とその手続き | 違反時の調査・聴聞・弁明機会など手続きを理解し、速やかな法的対応。是正勧告・刑事告発もあり、再発防止策・協議記録整理も重要。 |

| 組織的リスクマネジメント(ガバナンス強化) | 多段階チェック体制構築(人事・法務・現場連携)、定期監査・研修実施、経営層のリスク認識向上を通じて法令違反の波及防止。 |

| 事例研究に基づく違反リスク・判例解説 | 賃金未払い・不法就労助長等判例を分析し、違反の影響・再発防止ポイントを把握し、自社実務へのリスク予測に活用。 |

| 異文化コミュニケーションに基づく労務管理手法 | 文化・宗教・慣習差異によるハラスメント・有給取得・残業意識の違いに配慮。相談窓口・エスカレーションルートの明確化も必須。 |

| ICT・クラウド活用による労務管理の効率化 | クラウド勤怠管理・多言語電子通知・AI翻訳等で効率化・トラブル防止。証跡管理や行政対応の証明力強化に貢献。 |

| 安全衛生・福利厚生施策の適正運用 | イラスト・動画・実演を用いた安全衛生教育で誤認防止。日本人と同水準の福利厚生(社会保険・健康診断等)を法定通り実施。 |

## 法改正・今後の運用動向と実務対策

日本国内における外国人労働者の雇用状況は、法改正や社会情勢の変動によって、日々激しく変容し続けています。企業は、単なる書面上の手続きだけでなく、法令遵守とコンプライアンスの強化、さらには新制度への適応が必須となります。ここでは、2024年以降の主要な法改正動向および実務面で見逃せないポイントを徹底解説し、実効性あるリスクマネジメントにつながる施策までをリアルに紐解きます。企業の法的責任を未然に防ぐ先手の一歩が問われています。

2024年以降の主な法改正情報

2024年以降も外国人雇用に直結する法改正の波は止まりません。改正入管法による受入れ分野の拡大や特定技能制度の要件緩和、雇用対策法や労働契約法の見直しが大きな焦点です。例えば、

- 入管法改正により特定技能制度では、従来の受入れ分野が拡大され、より多様な職種で外国人労働者の受入れが可能となりました。

- 雇用対策法改正で企業の外国人雇用状況届出が厳格化し、適切な情報管理が求められます。

- 労働契約法の動向として、労働条件明示義務の強化や電子化対応、新たな再就職援助措置が検討されています。

こうした省令や政令の最新情報に敏感に反応し、常に法令情報のアップデートを怠らないことが重要です。労務担当者は施行スケジュールや要件書式の変更点を把握し、社内体制へ速やかに反映・啓蒙する必要があります。法改正を知るだけでなく、その本質を即座に実務へ転換できる組織が勝者となるのです。

労務・法務リスク未然防止の要点

現場の混乱や行政指導、深刻な罰則を回避するためには、脇の甘い対応を見逃せません。法令順守の徹底、就業規則の定期的な点検・アップデート、母国語による補足説明まで含めた労働条件明示義務の厳格な履行が不可欠です。そのためには

- 最新法令や省令、指針の確認をルーティン化する

- 社内研修や外部セミナーへの積極的な参加

- 専門家(行政書士・社会保険労務士)との連携によるリスクチェック

- 労働条件や資格管理のための業務フローの標準化

- 定期的な就業規則や社内マニュアルの見直し

こうした多面的施策により、違反リスクを限りなく排除し、組織的な労務管理を構築できます。企業の存続とブランドを守るのは、目先の省略ではなく、日常的・継続的なリスク管理こそが核心です。#### 改正入管法と特定技能制度拡充の実務的影響

改正入管法により、特定技能制度の受入れ分野拡大が進んでいます。これにより、従来認められていなかった業種でも外国人雇用が可能となりますが、各分野ごとに細かく定められる分野別運用指針への適合が求められます。技能評価や日本語要件の実務的取扱い、受入企業側の講習・生活支援義務が強化されており、違反時には在留資格の取消しや事業制限措置が科されるため、厳密な手続管理が欠かせません。

労働契約法・雇用対策法改正による示義務・届出の厳格化

労働契約法の改正で、契約締結時の労働条件通知の明示内容や様式が拡大・詳細化されました。また、雇用対策法改正により外国人雇用状況届出書の記載充実・電子申請要件強化、離職時にも速やかな届出が求められるようになりました。企業はこれらの実務フローを再点検し、紙媒体からシステム運用まで、確実なコンプライアンスを担保する仕組みづくりが必要です。

制度改正による助成金や支援策の最新活用と注意点

法改正に伴い外国人労働者の定着やスキルアップ、雇用安定化を支援する公的助成金・補助金制度も拡充されていますが、利用にあたり各制度の要件や期限、報告義務を正確に把握しなければ、不適切受給や返還・罰則リスクも生じます。特に、教育研修費用や生活支援加算等の活用場面における、書類根拠と実績管理の徹底が不可欠です。

外国人労働者向け就業規則運用のアップデート

法令改正やガイドラインの変更に応じて、就業規則や社内ルールも外国人労働者専用条項の新設・改訂が求められます。特有の労働時間管理、宗教的配慮、定着支援、災害時対応など、外国人独自の視点からリスクを抽出し、条文化しておくことで、現場の混乱やトラブル抑止につながります。

多言語対応と母国語サポートによるコンプライアンス強化

労働条件通知や就業規則・重要手続きに関しては、日本語での一方的な説明だけでなく、ベトナム語・中国語・英語など当該外国人労働者の母国語による書類交付や口頭説明が推奨されます。これにより誤解や情報伝達漏洩を減少させ、結果的に法令違反リスクの低減へ直結します。

専門家との連携による組織的なリスクアセスメント手法

行政書士や社会保険労務士など専門職との顧問契約や定期監査を導入することで、日常的に最新法令の反映状況やリスクポイントを把握可能となります。とりわけ、複雑な在留資格管理や、複数部門間で発生しやすい情報管理ミスの発見・是正において、第三者視点を活用した組織的評価体制が有効です。

| 改正入管法 | 労働契約法・雇用対策法改正 | 助成金・支援策 | 外国人向け就業規則 | 多言語対応 | 専門家連携 |

|---|---|---|---|---|---|

| 特定技能制度受入分野拡大、分野別運用指針適合必須、技能評価・日本語要件強化、違反時の在留資格取消し等措置 | 労働条件通知の明示内容・様式詳細化、外国人雇用状況届出書の記載充実・電子申請強化、離職時の届出義務強化 | 定着・スキルアップ支援助成金拡充、利用要件・期限・報告義務厳守、教育研修費用や生活支援加算の実績管理必要 | 外国人専用条項の新設・改訂、労働時間・宗教配慮・定着支援・災害対応の条文化によるトラブル防止 | 母国語書類交付・口頭説明推奨(ベトナム語・中国語・英語等)、誤解防止・法令違反リスク削減 | 行政書士・社労士との顧問契約・定期監査導入、法令反映やリスクポイント把握、複雑な在留資格管理の第三者評価 |

外国人労働者の適正な雇用管理には、労働基準法の確実な適用と多言語対応を含む総合的な体制整備が不可欠です。この記事を読んで、法的義務と実務ポイントをしっかり把握し、安全かつ円滑な外国人雇用の実現に役立ててください。